Cerca

- US HARD ROCK UNDERGROUND

- REGGAE

- QUEBEC ROCK SAMPLER

- BLUES

- CLASSIC ROCK

- ALTERNATIVE

- CLASSICA

- HIP HOP

- ELETTRONICA/AMBIENT/EXPERIMENTAL/AVANT-GARDE

- HARD ROCK/HEAVY METAL

- ITALIANA

- PSICHEDELIA

- PROGRESSIVE / KRAUTROCK

- MASTERPIECES

- AMERICANA/FOLK/SONGWRITER

- POST-PUNK

- PUNK / HARDCORE

- POP

- JAZZ

- BLACK

- ROCK

- NOISE / GARAGE / INDUSTRIAL

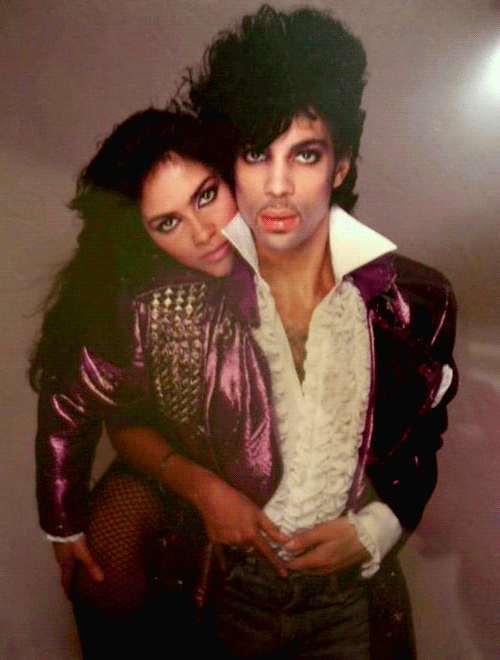

Ebbene, Vostro Onore, lo confesso: la compianta Denise Matthews fu oggetto, nella mia irrequieta adolescenza, di pensieri, desideri e pulsioni che mi si conceda di definire – non per moralismo o pudore ma per convenienza oserei dire billclintoniana – “impropri”, senza entrare in quei dettagli intimi che spesso travalicano i confini della decenza, qualsivoglia cosa tale concetto significasse all’epoca o significhi oggigiorno. Ritengo tuttavia di poter affermare con ragionevole certezza che non fui il solo. Vostro Onore, osservatela con attenzione e dimenticate la Legge per un momento; ditemi: quale essere umano di sesso maschile rimarrebbe indifferente?

E dunque, poiché mi viene data l’opportunità di difendermi dianzi a codesti galantuomini che, ne son certo, mai altra donna hanno avvicinato né pensato di avvicinare se non la legittima consorte, trovo doveroso - come premessa a qualsivoglia considerazione di qualsivoglia natura sulla storia che avrete la pazienza di ascoltare - ringraziarvi.

Non vi ruberò altro tempo prezioso, Signori. Perciò, ecco i fatti…

Il 4 gennaio del 1959, a Niagara Falls, nel lontano Ontario, una donna di origini polacche, assistita dal marito, nativo americano, dà alla luce una bellissima e dolcissima creatura di nome Denise. Ai fini del nostro racconto, l’infanzia e la prima adolescenza di Denise non presentano fatti rilevanti, pertanto possiamo saltare direttamente a quel momento cruciale della vita di tutti che sono i sedici anni. È questa l’età, secondo le fonti a cui il sottoscritto ha potuto attingere, in cui la ragazza decide di voler diventare a tutti i costi una star dello show business e abbandona la casa dei genitori. In questi anni di, ehm, “apprendistato”, fonti più o meno certe affermano di averla avvistata: a) come fotomodella a Montreal, in Canada; b) come comparsa in un paio di B-movie i cui titoli sembrano essere Terror Train e Tanya’s Island; c) come cheerleader a New York e Los Angeles; e, infine, d) come non-si-sa-bene-cosa a Tokyo. Sembra che proprio qui, a Tokyo, l’avvenente e a quanto pare ormai “svezzata” ragazza venisse a contatto per la prima volta con la musica di Prince.

“Ero in un negozio di dischi a Tokyo,” riporta un’intervista, “quando sentii questa musica e immediatamente chiesi al commesso chi fosse l’autore. Questi mi rispose che l’autore era un certo Prince, un nome che non avevo mai sentito. Chiesi allora di poter vedere il disco. Non appena vidi la foto di copertina, pensai: ‘Questo tizio è esattamente come me’. Ma non lo comprai. Non avevo uno stereo.” È quasi certo che l’album la cui copertina fece percepire a Denise questa misteriosa affinità fosse Dirty Mind, uscito l’anno precedente (1980).

Los Angeles, primi giorni del 1982. Un impiegato della William Morris Agency, aprendo la porta dell’ufficio, si trovò davanti una gnocca clamorosa che affermava di essere anche una bravissima cantante: poteva farle un provino? Lor signori avranno senz’altro capito che si trattava della nostra Denise e non mi sembra opportuno soffermarmi sulla reazione del povero impiegato. Il quale, alla fine del disastroso provino, fu costretto suo malgrado a comunicare alla ragazza che, se non era negata per il canto, poco ci mancava. Non fu tuttavia così volgarmente grossolano da suggerirle di dedicarsi ad “altro”; nondimeno, senza stare a indagare sui come e sui perché, Denise se ne uscì dall’ufficio della William Morris Agency con due biglietti omaggio per assistere allo show, che si sarebbe tenuto di lì a qualche giorno, degli American Music Awards. Qui avrebbe incontrato l’autore di quella musica meravigliosa udita per la prima volta nel negozio di dischi nipponico.

Denise ha sempre descritto il suo primo incontro con Prince come “bizzarro ed eccitante. […] Ci presentarono nel backstage, scambiammo giusto due parole di circostanza e poi lui sparì. Poco dopo venne da me il suo manager e mi disse: ‘Prince vuole sapere se lo puoi accompagnare in bagno.’ Risposi: ‘Certo che no!’ e il manager andò a riferire. Dopodiché arrivò Prince in persona, si tolse la giacca e mi chiese se anch’io volessi togliere la mia. Gli domandai: ‘Perché?’ e lui rispose: ‘Così io posso provare la tua e tu puoi provare la mia.’ Accettai, ci scambiammo le giacche e ci accorgemmo che ci stavano perfettamente. Fu meraviglioso.”

(A questo punto, V.O., è necessario fare un passo indietro nel tempo e nello spazio e spiegare chi era e cosa stava facendo all’epoca questo tizio di nome Prince).

Nell’estate del 1981, Prince era una star di culto americana che si preparava a diventare una figura di primissimo piano nel panorama musicale internazionale. Da sempre consapevole anche del suo “lato femminile”, aveva iniziato a lavorare all’idea di un gruppo composto di sole donne che gli permettesse di esprimere il suo concetto di “liberazione” dal punto di vista femminile e di esplorare dunque l’immaginario sessuale da una prospettiva differente. Il concept e buona parte dei brani erano già stati sviluppati ben prima di cominciare a cercare le componenti del gruppo che avrebbe dovuto interpretarli. Nella fase iniziale, il progetto comprendeva soltanto due ragazze; una rispondeva al nome di Jamie Shoop, assistente di Steve Fargnoli (uno dei tre soci della Cavallo, Ruffalo & Fargnoli, società che si occupava del management del piccoletto), l’altra si chiamava Susan Moonsie, conosciuta da Prince alcuni anni prima (era stata la segretaria del suo primo manager, Perry Jones). Il fatto che nessuna delle due sapesse cantare né avesse esperienza alcuna in ambito musicale non procurò la benché minima preoccupazione: le due erano meri strumenti da suonare.

Dei sette brani già pronti, quattro vennero archiviati e rimangono tutt’ora inediti: “Jealous Girl”, “I Need A Man”, “Pizza” e “Vagina”. Il nome deciso da Prince per il gruppo era The Hookers.

Malelingue sostengono che il progetto nacque per ragioni assai poco nobili: era necessario placare l’irrequietezza di alcuni membri dei Time, e della stessa band di Prince, dovuta al crescente dispotismo creativo del purpureo principino che teneva a freno il loro apporto creativo. In questo senso, il progetto del trio femminile fu un modo per regalare agli “scontenti” maggior spazio e maggior visibilità. Come però dimostrerà il prodotto finito, la realtà fu assai diversa: le non-ancora Vanity 6 furono un progetto esclusivo di Prince, manifesta declinazione al femminile del suo Ego e ulteriore valvola di sfogo per la sua inarrestabile creatività.

Il progetto fu congelato nell’autunno del 1981 a causa dell’imminente Controversy Tour, che avrebbe preso il via a novembre tenendo impegnato tutto l’entourage fino alla metà di marzo del 1982. Durante il tour Prince conobbe Brenda Bennett, moglie di Roy Bennett, direttore tecnico dell’impianto luci; lavorava, costei, come guardarobiera dello staff, per stare vicina al marito. Brenda era anche una cantante eccellente e possedeva un discreto background musicale, avendo fatto parte di alcune band locali a Boston (tra queste la Tombstone Blues Band, che aveva registrato due album per la CBS e aveva fatto da opening act per i Queen nel loro primo tour statunitense del 1974). Fu quindi immediatamente inserita nel progetto “The Hookers” a scapito dell’incolpevole Jamie. Tuttavia, mancava una figura carismatica, una frontwoman d’impatto che assumesse il ruolo di leader del trio.

(Ora, V.O., possiamo ricollegare le due narrazioni, il cui punto cruciale risiede nell’incontro precedentemente descritto tra Prince e Denise e che risale al gennaio 1981…)

Con malcelata irritazione degli altri membri dell’entourage, la bella Denise si ritrova a viaggiare già nel febbraio del 1982 sul tour bus assieme a Prince e alla sua band. “Prince ci disse che aveva conosciuto questa ragazza di nome Denise e che era perfetta per The Hookers,” dice non senza un velo di amara ironia Dez Dickerson, chitarrista della prima formazione dei Revolution, “e alcuni giorni dopo eccola lì sul bus con noi. Era già Vanity, ed era già una star.”

In realtà, il nome d’arte che originariamente Price voleva appioppare a Denise, “Vagina”, non incontrò fortunatamente il favore della ragazza. “Era un nome da prostituta. Mi chiamò Vanity perché diceva sempre che io ero uno specchio nel quale lui si vedeva riflesso. Ma per come mi sento dentro, Denise e Vanity sono assolutamente la stessa persona. Non cambiai personalità a causa del nuovo nome. Fu solo il mio nome a cambiare e nient’altro.”

Portato a termine il Controversy Tour, Prince si gettò a capofitto nel progetto The Hookers, che nel frattempo era stato ribattezzato “Vanity 6”, in omaggio alla sua nuova amante (provate a indovinare a cosa fa riferimento il numero 6). Una ragguardevole quantità di materiale era andata accumulandosi e per un momento si pensò di pubblicare addirittura un album doppio. Dei nuovi brani composti e incisi in questo periodo, ben cinque finiranno sull’album, mentre altri quattro (“Extra Loveable”, “Too Much”, “No Call U” e “Moral Majority”) rimarranno inediti. A metà aprile, il disco era pronto e nei primi giorni di maggio i master vennero spediti alla Warner Bros.

Vostro Onore, Signori della Corte, permettetemi ora qualche considerazione personale prima di proseguire la narrazione. Dietro al progetto “Vanity 6” pare celarsi un’idea molto semplice, direi persino banale: il sesso vende. Vestite solamente di succinta lingerie e poco altro, le tre ragazze proponevano un’immagine che nulla o quasi lasciava all’immaginazione e testi che non lasciavano dubbio alcuno su quale fosse il messaggio che intendevano, o meglio, che Prince intendeva trasmettere tramite loro; e, come avrò modo di argomentare successivamente, a generare interesse non fu tanto la musica, sebbene in parte di buona fattura.. Eppure in pochi compresero che non si trattava di semplice sfruttamento commerciale di messaggi sessualmente espliciti o di messa in bella mostra di curve e rigonfiamenti, e chi ha voluto vedere nella loro sessualità stereotipata, nel loro atteggiamento soft-core (e talora anche hard), nel loro conformarsi perfettamente ai più biechi istinti di mascolina virilità la prova di una mente maschilista e retrograda, ha preso un grande, grandissimo abbaglio.

Vostro Onore, Signori della Corte, a quasi tutti credo sia sfuggita l’ironia, spesso – debbo sottolinearlo benché evidente – politicamente scorretta, talvolta persino goffa, e la messa in discussione proprio di quello stereotipo sessista di cui il progetto sembra essere apologia e che invece intende sottilmente deridere.

Checché ne dicano moralisti, puritani e bigotti, V.O., il sesso vende. È un dato di fatto incontrovertibile. Non si spiega altrimenti la ragguardevole cifra di 500.000 copie vendute negli Stati Uniti da un album che, pur essendo nel suo complesso appena un gradino sopra la mediocrità, era del tutto privo dei connotati sonori tipici di un successo su così vasta scala. Mi sia permesso, dunque, di riprendere il racconto…

La Warner Bros fece uscire l’album, intitolato Vanity 6, l’11 agosto 1982. Sebbene sulla copertina fossero accreditati a una o più delle tre ragazze, sette degli otto brani risultano depositati presso la ASCAP sotto lo pseudonimo di Jamie Starr.

Si tratta di un disco così leggero e facile da sembrare effimero, eppure buona parte di questa musica è talmente eccentrica e giocosa da possedere un sorta di bizzarro fascino minimalista piuttosto difficile a spiegarsi.

Come già detto, è ovvio che furono soprattutto i testi a suscitare “interesse”, ed è altrettanto ovvio che bisogna avere il senso dell’umorismo di un rinoceronte per prenderli seriamente. Cosa che, immancabilmente, alcuni critici furono in grado di fare, accusando Prince di mortificare, degradare, svilire il ruolo della “donna”. Fortunatamente ci fu anche chi capì il senso dell’operazione e ne lodò l’umorismo, riuscendo a leggere ben oltre il glamour soft-porno e le volgari titillazioni messe appositamente in bella mostra. Per quanto esplicito e a tratti volgare, l’erotismo delle Vanity 6 è mitigato da un’ironia tipicamente femminile che sembra farsi beffe del machismo idiota propugnato spesso dal “rock”.

Gettando uno sguardo al look delle tre “mangiauomini”, non è difficile notare una specie di divisa d’ordinanza di base fatta di lingerie e tacchi a spillo, vale a dire quanto di più stereotipato possa esservi nell’immaginario sessuale maschile, e se consideriamo che questo immaginario è già di per sé uno stereotipo, l’ironia salta subito all’occhio (assieme al resto, ça van sans dire). Tuttavia Prince non si accontenta e assegna precise personalizzazioni al look di ognuna delle tre, quasi a voler coprire tutta la gamma delle misere, in numero e qualità, fantasie dei “veri uomini”. Brenda indossa cinture in pelle borchiata, una sigaretta accesa tra le labbra: la “bad girl/mistress” che gioca col sadomaso; Susan recita il ruolo della “brava ragazza della porta accanto” (o dell’angioletto perverso, se preferite), tutta pose pudiche e camicette bianche orlate di pizzi, sul volto un’espressione tra l’ingenuo e l’innocente invero assai poco credibile. Alla procace Denise/Vanity, Prince assegna il ruolo che domina, in genere, qualsiasi forma di fantasia maschile: la femme fatale.

Nel primo script del film “Purple Rain” (poi scartato) si può leggere questa didascalia: “VANITY: stivali di pelle al ginocchio e tacco alto, pantaloni neri attillati e una criniera di folti capelli corvini presentano una figura bellissima e imponente. Gli occhi sono grandi e scuri, il suo sguardo aperto, maturo, esperto. Lei sa di essere bellissima e sa anche che cosa provoca negli uomini, e non si scusa per questo.”

“Nasty Girl” apre il disco, e ne anticipa praticamente tutti i contenuti: “That’s right, I can’t control it / I need 7 inches or more / Tonight I can no longer hold it / Get it up / Get it up / I can’t wait no more.” C’è poco da spiegare o da leggere “tra le righe”: a Vanity non basta sbeffeggiare irriguardosamente la solita ansia da prestazione maschile, ma rincara la dose dicendo che per lei le dimensioni contano eccome, e che non è incline a compromessi: “Is that it? / Wake me when you’re done / Guess you’ll be the only one having fun.” Sono queste le donne che fanno la fortuna degli psicoterapeuti e di quei prodotti che promettono di far lievitare prodigiosamente le dimensioni del vostro coinquilino inguinale. Musicalmente siamo in ambiente techno-pop in salsa funk; l’armonia si snoda su un solo accordo prodotto dal synth-bass, ma la spina dorsale del brano è l’incessante groove della batteria elettronica.

Sarebbe ridondante entrare nel dettaglio di ogni singolo brano poiché “Nasty Girl”, come accennato poco sopra, traccia le coordinate di tutto ciò che segue: l’elettro-funk minimale di “Wet Dream”, il nevrotico up-tempo di “Drive Me Wild”, il rock dozzinale di “He’s So Dull”, l’orecchiabilità pop di “Bite The Beat” che strizza l’occhio ai Blondie, impreziosito anche dal farfisa, per finire con la (volutamente) sciatta e insipida ballata che chiude l’album – insomma, stiamo parlando di un disco il cui ascolto è poco meno impegnativo di quello di un qualsiasi album di Madonna, e farne un’analisi approfondita sarebbe appena meno ridicolo del cimentarsi in un’esegesi letteraria dei testi di Liguabue o Jovanotti.

Esistono addirittura alcune outtakes, tra le quali la divertentissima “Vibrator” (in due parti) e la strumentale “Climax”, facilmente reperibili sul web. Di difficile reperibilità è invece proprio l’album (mai ristampato; al momento in cui scrivo le rare copie in cd si aggirano sui vari negozi online a un prezzo di circa 300 euro).

Vanity 6 fu un buon successo: sesta posizione nelle classifiche “black” e n. 45 nella Billboard Top Chart. Quattro i singoli estratti. “He’s So Dull” fu pubblicato il 7 luglio 1982 come assaggio; “Nasty Girl”, uscito il 25 agosto dello stesso anno, si posizionò al numero 7 delle classifiche “dance” e divenne un tormentone di culto tra i dj statunitensi. Gli altri due singoli, “Bite The Beat” (12 gennaio 1983) e “Drive Me Wild” (23 marzo 1983) non se li filò nessuno, anche perché Prince aveva ormai perso interesse per la bella Denise, che di lì a poco sarebbe stata rimpiazzata da Apollonia Kotero.

Le tre ragazze si imbarcarono nel 1999 Tour, assieme ai Time, fino all’aprile del 1983. Avevano l’onere/onore di aprire lo show e scaldare il pubblico che spesso, nei venti minuti on stage concessi alle Vanity 6, si scaldava anche troppo e non certo per la qualità della performance. Le recensioni furono spietate e a dire il vero non è che Denise, Brenda e Susan avessero questo grande talento. Certo, la presenza scenica era notevole, ma era quasi impossibile prenderle sul serio.

Prince aveva anche iniziato a lavorare su un poco probabile secondo album; di queste session rimangono tre brani, “Come On Now Children”, “Harder Babe” e “Promise To Be True”, e la versione originale di quella “Sex Shooter” che farà la fortuna di Apollonia. Da qui provengono anche gli embrioni di due brani pubblicati poi ufficialmente in versioni assai diverse: “G-Spot” finirà sul primo album di Jill Jones, mentre “17 Days” uscirà come b-side di “When Doves Cry” (1984).

Le Vanity 6 tentarono di combinare una sessualità coraggiosamente esplicita con una ancor più coraggiosa dichiarazione di emancipazione femminile che non fosse necessariamente “femminista”. Denise, Brenda e Susan stavano semplicemente recitando dei ruoli all’interno di un concetto ideato, disegnato e reso concreto da Prince (un uomo) ed erano tutt’altro che indipendenti ed emancipate. Se non è ironia questa…

E dunque, Vostro Onore, il mio racconto è terminato. Non ho null’altro da proferire a mia discolpa. Se deciderete di obiettare a talune forzature concettuali (o a qualche scivolone stilistico), ebbene, sappiate che esse sono tanto inevitabili quanto volute, poiché senza tutti gli arzigogoli pseudo-barocchi della mia arringa, il tutto si sarebbe potuto ridurre a una semplice, goliardica, volgare e riassuntiva esclamazione: “Che gnocca!” ed io avrei rischiato il linciaggio da parte di tutte le maestrine che si sono da poco scagliate contro il bacio del Principe alla Bella Addormentata.

Viva Denise, signori, viva le Vanity 6.